学校部门

好读书,读好书!| “走进华中师大一附中图书馆‘悦读•乐享’”系列活动之(第十六期)戏剧类:“戏剧经典”(三)

作者:

2023级高二年级Ⅱ部同学

来源:

科教处

访问量:

2025-05-21

“畅游书海,感受阅读快乐;浸润书香,分享阅读体验。”为全面落实立德树人的根本任务,更好地推动华中师大一附中普通高中新课程新教材实施国家级示范校建设,倾力营造“读好书,好读书”的书香校园文化氛围,学校开展“走进华中师大一附中图书馆‘悦读·.乐享’”系列活动,旨在激发每一位师生读书的兴趣,培养良好的学习习惯,通过与书本为伴、与经典为友、与大师对话,开拓视野、陶冶情操、提升素养,培养“未来世界的引领者”,培养德智体美劳全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

华中师大一附中图书馆作为学校的文化地标,藏书多达九万多册 ,不仅承载着师生们学习阅览、资源获取、学术科研的需求,也发挥着环境育人、文化育人的重要作用,“悦读·乐享”活动将陆续推出同学们推荐的华中师大一附中图书馆馆藏书籍,引导同学们在书籍、信息资源丰富的时代,学会选择读什么书,如何智慧地读书,在阅读分享之中成长为有文化高度、有思想深度、有人文气度的人。

让更多的人,读更多的书。传递阅读的星星之火,感受智慧的静水流深。我们定期推出“走进华中师大一附中图书馆‘悦读·乐享’”系列活动的相关报道,让我们的高中生活有诗、有书、有远方!

本期“走进华中师大一附中图书馆‘悦读·乐享’”系列活动推出2023级高二年级Ⅱ部同学阅读推荐的戏剧类优秀作品专辑(三)。指导老师为语文学科屈妍晏老师,让我们一起来欣赏同学们推荐的戏剧类书籍吧!

推荐书目:

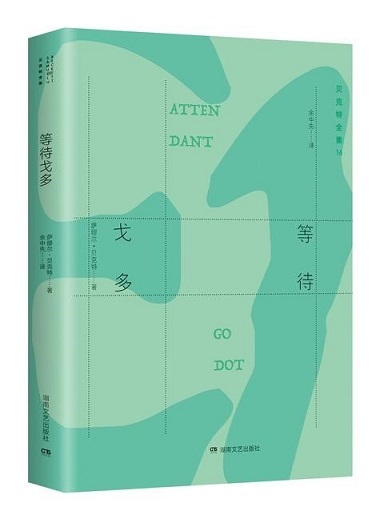

1、《等待戈多》(【爱尔兰】塞缪尔•贝克特 著)

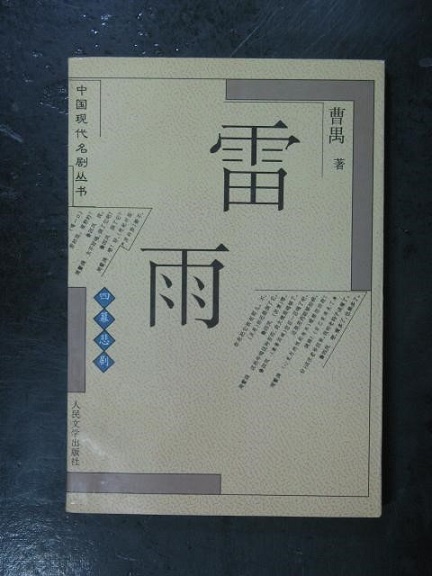

2、《雷雨》(曹禺 著)

指导教师:屈妍晏

屈妍晏,华中师大一附中2023级高二Ⅱ部语文教师。以书为友,怀抱初心,致力于启发学生在阅读中获得探索的乐趣和诗意的深思。

【导语】

戏剧的殿堂包罗万象,其间有历史的低语,也有现实的吟唱;有真情的火花,亦不乏理性的光芒。聚焦的空间,集中的冲突,富于表现力的语言,在光影交错的剧场里,一幕幕都是生命的绽放。

于各式面孔中洞察人性幽微,于酸甜苦辣中演绎世态炎凉,于暴风骤雨中划动命运船桨,于悲欢离合中书写爱与希望……戏剧是社会的镜像,也是人生的缩影。每一部戏剧都是一段独特的生命旅程。让我们一同走进戏剧世界,穿越时空,在曲折动人的故事中与角色共历悲喜。

“悦读·乐享”推荐人:袁文龙(高二20班)

阅读推荐:《等待戈多》(【爱尔兰】塞缪尔•贝克特 著)

【书籍概况】

《等待戈多》,又译作《等待果陀》,是爱尔兰现代主义剧作家塞缪尔·贝克特的两幕悲喜剧,创作于二战之后,1953年首演。《等待戈多》表现的是一个“什么也没有发生,谁也没有来,谁也没有去”的悲剧,着重呈现人的心态、心理活动过程以及人的心理活动障碍。作品中的人物没有鲜明的性格,作品也没有连贯的故事情节。然而,《等待戈多》却是戏剧史上真正的革新,也是第一部演出成功的荒诞派戏剧。

【推荐理由】

《等待戈多》之于戏剧就如同《变形记》之于小说,极为特殊。《等待戈多》揭示出现代人煎熬迷茫的生存状态,表现出现代世界的荒诞和无意义,拨动着和剧中主角有着相似生活状况的人们的心弦。读《等待戈多》,我们能深刻领略二战之后人们深受创伤的心理状态与灰暗混乱的社会状况,我们也能窥见现代社会人们共同面对的生活困境、共同承受的痛苦顽疾,加深对人生的理解,并寻求脱离困境的方法和消解痛苦的药方。

【书海拾贝】

一、你干吗老是要用你那混帐的时间来折磨我?这是十分卑鄙的。什么时候!什么时候!有一天,难道这还不能满足你的要求?有一天,任何一天。有一天他成了哑巴,有一天我成了瞎子,有一天我们会变成聋子,有一天我们诞生,有一天我们死去,同样的一天,同样的一秒钟,难道这还不能满足你的要求?(平静一些)他们让新的生命诞生在坟墓上,光明只闪现了一刹那,跟着又是黑夜。

二、开始是等待,后来我发现等待成了一种习惯。

三、请注意,我本来很可能处在他的位置上。要不是无常的命运把一切都倒了个个儿的话。各人自有各人的命。

四、这些尚在我们耳边震响的求救的呼声,它们原是向全人类发出的!可是在这地方,在现在这一刻时间,全人类就是咱们,不管咱们喜欢不喜欢。

爱:你说得对,咱们不知疲倦。

弗:这样咱们就可以不思想。

爱:咱们有那个借口。

弗:这样咱们就可以不听。

爱:咱们有咱们的理智。

弗:所有死掉了的声音。

爱:它们发出翅膀一样的声音。

弗:树叶一样。

爱:沙一样。

弗:树叶一样。

【读书札记】

《等待戈多》

——从等待到寻找,从寻找到等待

一翻开《等待戈多》,我就看到两个蓬头垢面的流浪汉在文字中荒诞地站立着。第一幕,他们重复啰嗦地颠三倒四,没有逻辑地废话连篇,陈词滥调地消磨时间,有时却也有颇富机锋的议论。他们这样地等着一个名叫戈多的人。戈多没有来。第二幕,他们仍重复啰嗦地颠三倒四,仍没有逻辑地废话连篇,仍陈词滥调地消磨时间,有时仍有颇富机锋的议论。他们仍在等一个名叫戈多的人。戈多仍没有来。或许可以有第三幕、第四幕,但是不会有变化。他们等待戈多,一眼望不到尽头。他们只是永远地等待着戈多,到死。

我想起了我们,我们只是些学生。他们被推上舞台,却不知意义,正如我们被推进这个世界,但不知为了什么;他们过着一成不变的一天又一天,极端无聊且渴望改变,却又无力自拔,正如我们在固定的日常中反复,内心中时不时涌上悲伤、孤独与无聊,盼望转机却又没有行动;他们焦虑而不安地站在原地,期待着戈多的到来,正如我们焦虑而不安地停驻在习以为常却有些厌倦的生活,期盼着希望的到来,期盼着生活轰然巨变成一个更好的样子,期盼着明天,自己就能得到连问题都不知道是什么的答案。《等待戈多》,写的不只是两个无所事事的流浪汉,不只是二战后幻想破灭的西欧民众,它揭示出了一些普遍性的、延续至今的问题,它写的是现代社会的所有人,这其中有我们。

读完《等待戈多》后,我审视自己,审视周遭的人们,似乎处处有“流浪汉”。

我认为“等待”虽是一种生活状态,却分为许多种。戈多式的“等待”是一种想去做而不去做的痛苦与麻木,是找不到人生意义的绝望,是妄想式的对生活转机的等待。真正好的“等待”是一种道家式的生活状态,不去追寻更多,不去争,不主动冒险去求生活的大转机,安于现状,适应生活,过安稳的日子,享清平之乐,等待时间的流逝与随之而来的自己人生与境界的逐渐圆满。“寻找”也是一种生活状态,去追寻更多,去争,主动求索生活的转机,寻求变化,去问天问地问人生,挑战自我,过激昂的日子。

包括部分学生在内的许多青年充满激情与活力,充满干劲和理想,往往推崇“寻找”的生活,却也往往被现实的阻力拉住了脚,无法去“寻找”自己的“戈多”。然而,由于没有足够的人生境界与人生阅历,他们无法拥抱道家式的“等待”生活,只能无可奈何地走向戈多式的“等待”,在其中痛苦煎熬,看不到未来的希望。现实的阻力是很硬派的。他想学弹吉他参加学校乐队表演,却因为学业繁重而没有时间;她想让生活更加精致、环球旅游却没有钱也挣不到更多钱;他们想一起创业实现理想,却屡屡受挫,一地鸡毛;他们恰好能满足衣食住行,恰好能有余力思考更多事,也恰好做不了更多事;他们很想改变世界,但是今天早上七点上班,晚上十点下班……面对这样的现实阻力,我们又该怎么办,能怎么办?我们先要在精神上靠拢“追寻”,摒弃戈多式“等待”的颓丧与焦躁;接下来,我们当寻找能够一同奋斗的伙伴,结成组织,认识到矛盾的根源与要害,分享彼此的智慧以寻求各自的破局之法;此后,就当在生活的重压下寻找改变的契机,从小幅度的“追寻”开始,一步步走向充满积极实践的生活。以我个人的生活经历,多读些《毛选》《宣言》《资本论》一类的书会很有帮助。如此,我们方能从“等待”到“追寻”,去与自己不服的生活对抗。

不过,就像标题所写,我们还会有一个从“追寻”到“等待”(当然是道家式的)的过程。学生们接触到最多的成熟的大人一般就是父母与老师。谁年轻时不是意气风发,斗志昂扬,一往无前?父母和老师们年轻时说不定比我们更会“追寻”,但他们现在已经步入了“等待”——他们在和与生活大战三百回合后,与生活和解了。他们等待,却不为了“戈多”,而是为了责任的重压。之前不服就不服吧。年轻时的梦想实现不了确实遗憾,但也不用再拼了。已经习惯之前不适应的职业了。不冒险啦,还有孩子呢。这种思想并非麻木和懦弱,相反,这是一种只有历经大风大浪的人才会有的智慧与勇气。他们是顶勇敢的人,他们敢于埋葬自己的激情,回到曾经蔑视不服的生活里,照顾自己的牵挂。这正是最大的勇气啊!倘若生活真的很荒唐,荒唐到极,经验丰富的他们必定会重新成为最敢打敢拼的顶梁柱。

我们青年学生应当从戈多式的“等待”走向“追寻”,以冲天的气魄去把“戈多”拽至身前。岁月流逝,我们当然可以继续“追寻”,不过,回望你遇到过的老师们,回忆你的父母,回想你经历的一切,或许你会明白如何进行道家式的“等待”。或许那不是个坏的选择?

屈妍晏老师点评:

当等待成为了生活的全部,荒诞世界里,人们会不由自主地思考起生活的真实。与其深陷等待的旋涡,徒然消磨内心的能量,不如走向追寻,并在心灵上拥抱道家式的和解。学生的阅读所思颇具深度与巧思,体现了他对生活的切身体验和细致观察。

“悦读·乐享”推荐人:梅镕迁(高二22班)

阅读推荐:《雷雨》(曹禺 著)

【书籍概况】

1934年7月,在那个陈旧而虚伪的国民政府辖制的社会,在那个中华存嗣受威胁的时代,曹禺创作了《雷雨》。

二十年恩怨,是鲁氏的疾痛惨怛;一朝夕骤变,是周家的毁灭。本剧讲述了周家与鲁家的恩怨情仇,二十年前,曾经的少爷爱上并抛弃了曾经的侍女;二十年后,大少爷,小少爷,侍女,继母的关系成了一团乱麻。

幕起夏午,闷热潮湿,周鲁恩怨,台上了结。

【推荐理由】

作为中国“话剧现实主义的基石”“中国现代话剧成熟的里程碑”,雷雨以其对社会问题的深刻反思,人物形象的去扁平化与其出色的台词布景设计,震撼了每一位读者或观众。每个角色有着自己的小九九,这是其吸引我之处。

【书海拾贝】

——命!不公平的命指使我来的。

——你是萍,--凭,--凭什么打我的儿子?

——我没有孩子,我没有丈夫,我没有家,我什么都没有,我只要你说:我是你的。

【读书札记】

观毕《雷雨》,心中雷雨霹雳。

这里,有心碎的侍女,伪善的主人,禁锢的笼鸟,纠结的萍儿,莽撞的孩子,懵懂的姑娘。在这个充满矛盾与冲突的家庭中,每个人都在命运的漩涡中挣扎。雷雨之夜,所有的矛盾都在轰鸣中簌簌而下,一刻电流而过。周冲的死,四凤的亡,繁漪的疯,侍萍的痴呆,朴园的孤拗,无不让人感受到这不公平的命!

雷雨是一个家庭的悲剧,更是那个时代的悲剧:封建礼制的束缚,伤害了二十年前的侍女,也毁灭了二十年后的一家人,或许又不是一家人。侍萍的年轻的衰老的爱人的心,周萍的纠结的无奈的爱,繁漪的痴狂的冲破束缚的情感,四凤与周冲这两个孩子的生命,都被它伤害、破碎、扭曲、夺取。当时的时代看似华丽,然而空洞的琉璃,从五千年高空落下,裂开来,碎成好多好多,无数无数,数不清的碎片。默默拾起一片,想必便是夏日雷雨吧。

雷雨让我们看到了人性的复杂,源于人物不再扁平,但又是统一的。且见繁漪。虽然疯狂,虽然违伦,虽然为无数窃窃私语唾弃,但她的反抗也体现了她对自由的渴望。她向往,她追求,她无论如何都要追寻的一直是自我与爱啊。周冲,小儿子。课本里面仅一句话“爸爸,这是不公平的。”他莽撞——没办法,他是个年轻人——但他有一腔热血,一腔即使为贵族生活所冷冻,但冷却不下来的,朴素地关注他人的热血。毕竟,他可是年轻人啊。

命运究竟是什么?我们能否摆脱命运的束缚?在那个黑暗的时代,人们或许无法掌控自己的命运,但我们同样看到了不屈的挑战——侍萍吞下了二十年心酸,繁漪努力冲出牢笼,孩子们没有放弃人性的善——即使他们失败了,惨痛地失败了。

但在今天,我们生活在一个自由、平等、开放的时代,我们不被禁锢,不被束缚。我们应该珍惜,应当热爱,应当勇敢,应当追求,掌握自己的命运。同时,《雷雨》的故事,从来不会是故去之事。我们亦当自省,亦当反思,亦当审慎,亦当深思。雷雨从来是有的,但雨后的故事,我们又当如何书写?

《雷雨》是一部不朽的经典之作,它以深刻的思想内涵、复杂的人物形象、精湛的艺术成就,震撼着每一个读者的心灵。它让我们看到了人性的光辉与黑暗,命运的无常与无奈,也让我们对历史书中的“封建”有了更深刻的认识和感悟。

屈妍晏老师点评:

在凝重沉闷的空气里,一场酝酿已久的雷雨即将倾泻而下。《雷雨》让人们感受到了集中而尖锐的矛盾冲突、命运的束缚与人性的复杂。在对社会现实的深刻反映中,剧作展现出丰满而真实的人物形象。爱与恨的交织,善与恶的碰撞,也引发了学生多角度的思考。