学校部门

好读书,读好书!| “走进华中师大一附中图书馆‘悦读•乐享’”系列活动之(第十五期)小说类:“人间百态”(二)

作者:

2023级高二年级I部同学

来源:

科教处

访问量:

2025-04-14

“畅游书海,感受阅读快乐;浸润书香,分享阅读体验。”为全面落实立德树人的根本任务,更好地推动华中师大一附中普通高中新课程新教材实施国家级示范校建设,倾力营造“读好书,好读书”的书香校园文化氛围,学校开展“走进华中师大一附中图书馆‘悦读·.乐享’”系列活动,旨在激发每一位师生读书的兴趣,培养良好的学习习惯,通过与书本为伴、与经典为友、与大师对话,开拓视野、陶冶情操、提升素养,培养“未来世界的引领者”,培养德智体美劳全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

华中师大一附中图书馆作为学校的文化地标,藏书多达九万多册 ,不仅承载着师生们学习阅览、资源获取、学术科研的需求,也发挥着环境育人、文化育人的重要作用,“悦读·乐享”活动将陆续推出同学们推荐的华中师大一附中图书馆馆藏书籍,引导同学们在书籍、信息资源丰富的时代,学会选择读什么书,如何智慧地读书,在阅读分享之中成长为有文化高度、有思想深度、有人文气度的人。

让更多的人,读更多的书。传递阅读的星星之火,感受智慧的静水流深。我们定期推出“走进华中师大一附中图书馆‘悦读·乐享’”系列活动的相关报道,让我们的高中生活有诗、有书、有远方!

本期“走进华中师大一附中图书馆‘悦读·乐享’”系列活动推出2023级高二年级I部同学阅读推荐的小说类优秀作品专辑(二)。指导老师为语文学科董霁宇老师,让我们一起来欣赏同学们推荐的小说类书籍吧!

推荐书目:

1.《红与黑》(【法国】司汤达 著)

2.《额尔古纳河右岸》(迟子建 著)

3.《基督山伯爵》(【法国】大仲马 著)

指导教师:董霁宇

华中师大一附中优秀教师、优秀通讯员。获第九届湖北省青年教师教学竞赛二等奖、第十七届全国语文教师四项全能竞赛教学课件一等奖、教学方案二等奖。2022年,所授课例《信息时代的语文生活》在教研网进行展示。多次承担校内外公开课、观摩课、教学示范课,所开设选修课《从甲骨文到简体字》获评“优秀校本课程”。参与省级课题一项,发表文章多篇。

导 语:

在这个快节奏的时代,我们常常被日常的琐碎与喧嚣所包围。我们渴望一片静谧之地,以安放那些未曾言说的思绪与梦想。小说,便是这样一方神奇的秘境。这里,有星辰大海的壮阔,也有市井小巷的温馨;有历史长河的深邃,亦有未来世界的璀璨。每一行文字,都是通往未知世界的钥匙;每一次翻页,都能听见灵魂深处的回响。

翻开一本小说,你不仅是读者,更是故事的参与者、见证者。在这里,你可以是披荆斩棘的英雄,也可以是静守岁月的智者;可以邂逅跨越时空的爱情,也能见证平凡日子中的不凡。小说,不仅仅是一个故事——它是一面镜子,映照出人性的光辉与暗影;它是一盏灯,照亮内心深处未曾触及的角落;它是情感的共鸣箱,让我们在别人的故事里看到自己的影子,思考生命的意义,获得精神的成长。

现在,就让我们携手踏入这场文学的旅程,让心灵随着小说的波澜起伏,体验那些只属于你的故事。不论是经典名著的深邃厚重,还是现代小说的清新脱俗,每一本书都藏着一个等待你去发现的宇宙。准备好了吗?让我们开启一场关于自我发现与世界探索的奇妙冒险吧!

“悦读·乐享”推荐人:吴昊(高二7班)

阅读推荐:《红与黑》(司汤达 著)

【书籍概况】

本书以复辟王朝为背景,以于连的奋斗史为主要内容,从小人物的命运悲剧中,折射出人性里不可调和的矛盾。

【推荐理由】

红色,是革命,也是崇高的理想;黑色,是教会,也是腐朽的现实。人们无不处在“红”与“黑”的交错带上,游走与光明和黑暗之间,在理想和现实中徘徊彷徨。

【书海拾贝】

(1)于连挺立在峭崖上,仰望晴空:八月骄阳,光照四极。岩下的田野里,传出悠长的蝉声;蝉鸣一停,周围一片寂静。脚下方圆八十里的乡野,尽在望中。雄鹰不时从他头顶上的绝壁间飞掠而出,在长空悄然盘旋,画出道道圆圈。于连的眼睛,不由自主跟着鸷鹰转。稳健而有力的搏击,令人震慑,他渴慕这种力量,渴慕这种孤高。这就是拿破仑的命运。日后,也会是他的命运吗?

(2)“等待我的将是死刑:这可以说是公道的。我曾想谋杀一位最值得尊重最值得敬佩的女子。德·雷纳夫人从前待我如同慈母一般。我犯的罪,是不齿于人的,是经过预谋的。所以,判我死刑,可算罪有应得。但是,我的罪即使没这么重,我看到在座各位,不会因我年轻而动恻隐之心,仍会杀一儆百,借我来惩戒、来打击,这个阶层的年轻人:他们出身低微,厄于穷困,但有幸受到良好的教育,敢混迹于阔佬们所号称的上流社会。这就是我的罪过,诸位,而惩罚也将更加严厉,因为事实上,审判我的,全是些非我族类的人。陪审官席上,连一位发家致富的乡民都没有,统统都是气我不过的有产阶级……”

【读书札记】

(一)两面人生

“宁廉洁正直以自清乎,将突梯滑稽,如脂如韦,以洁楹乎?”

如果有人极度自尊,富有理想,却恰恰身处底层,他的命运会怎样?

红与黑塑造了一个双面于连:一个是野心家,从锯木厂走出来的贱民;一个是革命家,拿破仑忠实无二的崇拜者。一个受阶级身份的驱使,不惜一切手段向上攀爬,企图跨越藩篱、平踏天堑;一个随理想信念的号召,向往伏尔泰的世界,有着崇高的情怀。他不信教,一面把圣经倒背如流;他熟读拿破仑的著作,一面忍心焚毁他的雕像;他嘲讽权贵的愚昧,一面向他们屈膝。他从不属于“黑”,却苟存于黑色的教堂之间。他一面不愿屈服,一面又坚信妥协俗世是唯一出路。如此截然不同的两种人格,竟能同时存在于一个人身上,确实使读者们感到诧异。

于连的行为,反复无常,总是离不开人生理想与阶级身份的纠纷。总之,这是一个带有几分虚伪的却又活生生的有血有肉的人物。

开头的话,若能将意义稍加变通,几乎可以概括于连的矛盾。这比《卜居》如何?于连,当然算不得什么仁人,却是个试图打破阶级天障的志士。他骄傲,志向高远,但不高洁,这注定他不会高洁地死去,而是随波逐流,左右逢源,在浊浪中挣扎着自己的尊严,与世沉浮,自我毁灭。

“我爱过真理……可现在,它在哪里?”

(二)欲望与人性

“悲剧行动的真正内容,是由存在于人的愿望之中的一些实体性的、自身合理的力量所提供的。这些力量决定悲剧人物追求的各种目的。” “于是个人的行动,在特定情况之下,力求实现某一目的……势必会引起和它对立的激情来反对自己,因而导致难以避免的冲突。”

于连有着理智的头脑,能剖析哲理;又有滚热的热情,终日在欲望里自煎自焚。红与黑的作者对于连倾注了很多感情,他塑造这样一个形象,并不仅仅满足于揭示社会矛盾,而是要直击本质,将人性深深地挖掘出来。

两番幽会,都出现了同一个物品——梯子。在这个隐喻中,爱情成为了欲望的象征。这欲望是复杂的,它包括对权利的追求、对尊严的渴望和征服的快感。于连究竟是不是真心?难说。爱情,正如梯子,对他只是阶级跃升的工具而已。如果还有别的作用,那便是臣服于他的欲望,使之享受奴役与支配的乐趣。

红与黑的第二层隐喻,便是欲望的放纵和抑制。从约会,到瑞那夫人的鲜血,最后是断头台上的于连,环环相扣,展示了人一步一步在欲望中自我沦陷、自我毁灭的过程。可以说一部《红与黑》,奏响的是一首欲望的哀曲。

在欲望的追求里,于连是极度“病态”的。这不是没有成因的:父亲的暴虐,使于连缺少亲情之爱;阶级的鸿沟,创伤了他的尊严;而在时代背景下,其最终理想——革命——也无法实现。黑格尔关于悲剧的论述,恰好揭示了于连之死的深层意义。

欲望是人性之恶的量度。从某种意义上讲,红与黑是消极的,作者笔下无一个纯粹的好人。并不必人人皆要取此种写作态度,然而人人都要认识到人性之恶。红与黑是毒药吗?也许。但纵使是毒药,也有吃下去的必要,因为那样可以增强我们的免疫力。

(三)新生

“于连看见一只鹰从头顶上那些大块的山岩中飞出,静静地盘旋,不时画出一个个巨大的圆圆。于连的眼睛不由自主地跟随着这只猛禽。”

值得注意的是,雄鹰虽然高旋长空,却只是“画出一个个巨大的圆圆”。这是于连生状态的象征:他努力向上攀爬,却只是一圈圈地打转。他志高气傲,然而很少弄明白自己真正的追求。

不过,“红”究竟是于连的底色。于连最终的抉择如何?

“……走进维里埃的新教堂。教堂里所有的高窗子都用深红色的窗帘遮住。……他觉得她正在虔诚地祈祷。看到这个曾经那样地爱自己的女人,于连的胳膊发抖了,不能执行计划。“我不能,”他对自己说,“我真下不了手啊。”

“这时,辅弥撒的年轻教士摇响了举扬圣体的铃声。瑞娜夫人低下头,有一瞬几乎完全被披肩的皱褶遮住。于连不大认得出是她了;他朝她开了一枪,没有打中;他又开了一枪,她倒下了。”

于连并不知道谁是瑞娜夫人,他只看到了伏倒在神像下的人们。宗教与权贵,夺走了他的一切——理想,尊严。此刻,正在他眼前的,最后一丝温情也将失去。谁会甘于忍受呢?

这两枪无力的反抗,自然,仍是不能轰开分隔两个世界的大门。

阴谋,伪装,欺骗……以“黑”的手段追求“红”的梦想,可以说,于连本就为自己选择了一条死路。断头台上的结局,似乎只不过是他自掘坟墓。然而,在他决定放弃上诉,毅然赴死,结束他那罪恶、不公、矛盾、扭曲的一生时,他又何尝不为自己换来了新生?

于连是病态的,不讨人喜,却使人怜。我们可以说他复杂,却不好说他堕落。

“那时候,温柔的灵魂在世纪上就会有一个汇合点……我们将不再狐独……这善良的教士将跟我们谈天主。但是什么样的天主呢?”

董霁宇老师点评:

“红”与“黑”的象征意义,历来是众说纷纭的话题。作者通过对主人公于连的深入剖析,揭示了三层含义:双面人生的复杂性、纵欲与抑欲的矛盾处、毁灭与新生的置换点。“黑”这一色彩贯穿了于连的一生,却始终无法掩盖他生命中那一抹“红”的底色。作者以敏锐的洞察力,穿透了表象的“黑”,捕捉到了隐藏其下、挣扎跃动的“红”——那是于连内心深处对真理永恒、理想不灭的渴望与追求。与世沉浮、放纵欲望乃至最终的自我毁灭,这些看似是时代洪流中无法抗拒的宿命,实则也是于连在特定境遇下做出的个人抉择,它们共同构成了于连悲剧色彩浓厚的人生画卷。正如那句振聋发聩的名言:“世界上只有一种英雄主义,那便是在认清生活真相之后依然热爱生活。”这正是《红与黑》中所蕴含的精神内核,它能够增强我们的精神免疫力,让我们在面对生活的复杂与挑战时,依旧保持内心的坚韧与热爱。

“悦读·乐享”推荐人:江尚(高二7班)

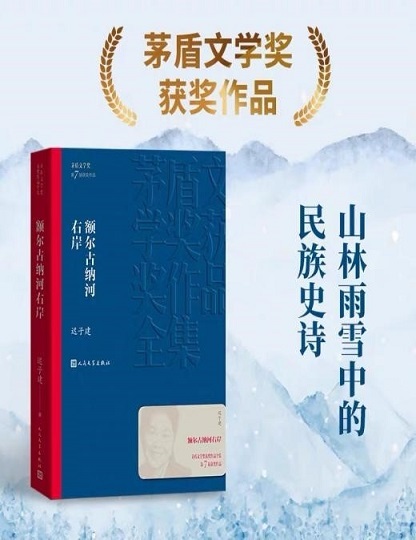

阅读推荐:《额尔古纳河右岸》(迟子建 著)

【书籍概况】

《额尔古纳河右岸》是当代著名作家迟子建所著的一部长篇小说。该书获得第七届矛盾文学奖,并被列入“新中国70年70部长篇小说典藏”。

小说讲述了在中俄边界的额尔古纳右岸,居住着一支数百千年前自贝尔加湖畔迁徙而来的鄂温克族人。小说通过一位鄂温克族最后一位酋长女人的自述,展现了这个弱小民族在严酷的自然环境和现代文明的挤压下的顽强生命力和不屈不挠的民族精神。

【推荐理由】

《额尔古纳河右岸》以独特视角和叙事方式、深刻的主题、细腻的笔触和丰富的情感打动了无数读者的心。它让我们在感受自然之美的同时,也思考生命的意义、文化的价值和人性的深度,是一部不可多得的经典之作。

【书海拾贝】

“额尔古纳河右岸的春天,是那么短暂,仿佛只是一眨眼的功夫,就从冬天的怀抱中挣脱出来,又迅速地投入了夏天的怀抱。”

“你去追跑了的东西,就跟用手抓月光一样的。你以为伸手抓住了,可仔细一看,手里是空的!”

“没有路的时候我们会迷路;路多了的时候,我们也会迷路,因为我们不知道该到哪里去。”

“世界上没有哪一道伤口是永远不能愈合的,虽然愈合后在阴雨的日子还会感觉到痛。”

【读书札记】

半是凄寒,半是温暖

——读《额尔古纳河右岸》有感

在额尔古纳河的右岸曾经有着一个跟随驯鹿而居的部族,他们在这里繁衍、发展、凋亡。他们的家族史好比一个交响乐,它有着四个乐章。这曲交响乐没法得到众生的喝彩,但定会获得一些人的发自内心的掌声。

“我是雨和雪的老熟人了,我有九十岁了。雨雪看老了我,我也看老了它们。”这是全书开篇的第一句话。仅一句便充斥着满满的沧桑感,近一个世纪的跨度,岁月给人留下了累累瘢痕。字里行间好像有一个深沉的声音在耳边细说着鄂温克的故事——一个讲述自然与人的故事。在这个故事中,万事万物都仿佛有了灵性,给予我一颗澄澈的心灵,去感受生命的力量。

对自然和生命的敬畏是全书一以贯之的。在鄂温克族人眼中驯鹿是神灵赐予他们的。每当有驯鹿降生,人们都会把酒言欢,而每当有一头驯鹿患病,萨满都会为其跳神来祈福。除此之外,鄂温克人也敬火神。无论走到哪里,他们都会带着火种。看到刻有山神的树都要供奉和摘枪,每当他们打猎之前都会祭拜玛鲁神等等……都是鄂温克族人敬畏自然的体现。他们心目中的神灵都源自于自然,也蕴含着对生命的敬畏。也正是因为这“万物有灵”的信仰才得以让鄂温克人形成独属他们自己的风俗文化。

文章是以一个鄂温克族女性的视角来写的,她经历了几代人的悲欢离合。“我已经说了太多太多死亡的故事。这是没有办法的事情”。每个人都会经历死亡。人们的出生大同小异,死亡却各有各走法。命运莫测,生死无常。故事的开始是欢乐的,每个人的出现都被渲染着暖色,荡漾着浓浓温情;而故事的后半部,则是黄昏的开始。一代代人的减少直至凋敝,最终这个部族也改变游牧的生活方式而去定居在激流乡,甚至萨满的衣服被锁在民族博物馆的橱窗中。这个部族在时代的激流中渐渐淡去。

观人世炎凉,半是凄寒,半是温暖。或许每个人都一样,迎来许许多多的人,也送走了许许多多的人,不停地迎来送往——但这也正是人间。看呐,那四个乐章——清晨、正午、黄昏、半个月亮。清晨是生命的开始,也是最有朝气的时候——正如我们如今的年纪。正午是步入壮年,已知世事,但也是充满着活力的。黄昏则是人生由黄金时期还是走下坡路的时段,这时它会伴随着一缕缕不和谐的声音。半个月亮好比是一首小夜曲抑或是一首弥散着钟声的安魂曲,曲罢人终。

对于我们来说人生正值风华,有太多责任和事业要去担当和完成,我们或许会压抑、浮躁,但是神造自然,自然塑人,既然人类已经在这世界之中留下了太多不朽的艺术,那么也一定能从自然中把身上沾染的世俗的贪婪之气、虚荣之气和浮躁之气,一点一点地洗涤干净,纵使它漫长且艰难。

惟愿回望来时路依旧绚烂,看前路无所畏惧。

董霁宇老师点评:

在时间的长河中,生命的遗忘与文明的消逝或许难以用肉眼捕捉,但它们却能通过共同的文字得以铭记。通过作者的细腻解读,我们仿佛也跨越时空,相融于同一个文化中,感受《额尔古纳河右岸》文字背后所蕴藏的温暖与深情。“半是凄寒,半是温暖”一题颇有深意,凄寒在于作者解读出的悲欢离合和送往迎来,温暖在于他所感悟到的生命力量与自然温情。尽管如人饮水冷暖自知,但作者却能通过对自我生命的诘问,将世俗浮华之气一点点洗涤干净。当他将解读出的部落文明、生命灵性、风俗文化、生死命运融为一炉时,责任担当的意识便应运而生。正如日头没有辜负我们,我们也切莫辜负日头。愿我们都能在这生生不息的流转中,回望来时绚烂之路,亦无畏漫漫前路。

“悦读·乐享”推荐人:晏子宸(高二11班)

阅读推荐:《基督山伯爵》(大仲马 著)

【书籍概况】

《基督山伯爵》是法国作家大仲马创作的长篇小说,首次发表于1844年至1846年。小说以法国波旁王朝和七月王朝两大时期为背景,描写了水手爱德蒙唐泰斯报恩复仇的故事。这部小说出版后,很快就赢得了广大读者的青睐,被翻译成几十种文字出版,被公认为通俗小说的典范。

【推荐理由】

本书精细描绘了上至路易十八的宫廷等上流社会、下至普通市民清贫的生活的细节;大量运用对话叙述情节,人物塑造鲜明突出,有助于我们提升自身写作能力,同时也能了解到十九世纪法国社会的真实面貌。

【书海拾贝】

“人类的全部智慧就包含在这两个字当中:等待和希望!”

“把你的情绪隐藏起来,就像乌云孕育着风暴。”

“世界就像一个巨大的客厅,必须要体面地进出。”

【读书札记】

复仇之火光照不进社会的泥潭

《基督山伯爵》是一本优秀的通俗小说,历经百年仍然经久不衰。小说主要讲述了主人公爱德蒙唐泰斯因受人陷害含冤入狱,越狱后找到了狱友提到的宝藏,最后通过精心策划报答恩人、惩罚仇人的故事。但在品读复仇情节的同时,我们也得看到作者大仲马掩盖在情节人物之下想讽刺的社会现实。

在《基督山伯爵》中,形形色色的人物构建起了错综复杂的人物关系之网,与此同时,亦充当了作者针砭现实的有力工具。我们一开始读这本书,可能会为主人公得到狱友信任而最终找到大笔财宝而感到羡慕,可细细品味才能感受到其中的辛酸。只因为唐格拉尔等人的一纸检举信,只是因为维勒福想要保全自己的职位,唐泰斯就被投入紫杉堡的监牢之中,度过了漫长痛苦的十四年。这难道不是一种对现实的讽刺,不是对法国社会横行的利己主义的强烈的批判吗?而唐格拉尔、费尔迪南等人不仅毫无后悔之心,竟然还一步步地走到了财经、军事、法律等各个领域的高位,成为上流社会举足轻重的人物。这番对比让我感觉到十九世纪法国社会人性的黑暗,竟能为了一己私欲而让他人遭到“莫须有”原因的牢狱之灾,使我为之感到愤怒与不公。

《基督山伯爵》中的许多故事情节也承载着作者大仲马对现实的批判。作为主角恩人的摩雷尔先生即使在欠债近三十万法郎的窘境下,仍然对收债人说“迄今为止,没有任何一张签署摩雷尔父子名字的票据送到柜台会受到拒付”。但是当接二连三的悲惨命运降临到他身上,让他走投无路甚至想到通过自杀换取尊严时,曾经与他合作过的每一家银行都拒绝提供帮助,连自己举荐过的唐格拉尔也拒绝了他。而当初收到摩雷尔推荐才能进入西班牙银行办事的唐格拉尔如此忘恩负义,竟然还坐拥六百万至八百万法郎的财产,并在巴黎创立银行,加封男爵。爱德蒙帮助自己的恩人的情节固然令人感动,但细细品味后,掩盖在故事底下的黑暗现实也会显露而出。一生光明磊落、乐于助人的摩雷尔先生因为金钱而身陷囹吾,曾经的朋友没有一个出手相助。如此看来,无怪乎作家爱弥儿·左拉笔下的萨加尔如唐格拉尔一般唯金钱至上。这让我深刻感受到了作者对法国社会小人得志、君子受难的现实的尖锐讽刺,表现出作者希望社会得到公平正义,邪恶得到清扫的愿望。

如此种种看似荒诞夸张的情节并非空穴来风。《基督山伯爵》的灵感便来源于现实生活中巴黎警署档案中的一桩案件。年轻鞋匠弗朗索瓦·皮科因为遭到嫉妒,为人所陷害,被囚禁在监狱中长达七年。出狱后获得从狱友那里继承的财富,最终复仇雪恨。当我看到如此相似的素材,甚至怀疑是否是小说与现实重叠,可十九世纪的法国社会就是如此荒诞不经。人与人之间关系金钱化,人性扭曲、个性泯灭;上流社会的人们穷奢极欲,中产阶级拼了命为钱奔波,社会底层的市民连自己的生活都无法稳定,竟然还有空余来诬告无辜者,仅仅是为了一己私欲……凡此种种,无不让我感受到当时社会的荒诞与黑暗。

而大仲马之所以花费大量笔墨描写此类种种社会现实,我认为是出于他对国家、社会前景的担忧,蕴含着作者的政治意图。大仲马继承了父亲的反封建传统,终生信守共和政见,一贯反对君主专制。他憎恨和不满复辟的波旁王朝,甚至曾被视为拿破仑分子而受到歧视。他饱尝种族歧视,心中受到创伤。家庭出身和经历使大仲马形成了反对不平、追求正义的叛逆性格。正是因为他看到了此类种种黑暗的社会现实,底层群众与上流社会天差地别,才驱使他在《基督山伯爵》中加入了大量对法国社会的描写。唐泰斯不自觉地成为忠于拿破仑事业的牺牲品,但他却没有为此而后悔;小说中的好人几乎都站在第一帝国一边,如摩雷尔船长、他的儿子马克西米利安、维勒福的父亲努瓦蒂埃。唐泰斯站在受土耳其人奴役的希腊人一边,站在受奥地利压迫的意大利人一边。恶人则总是为波旁王室效劳,或者为资产阶级的暴虐效劳。这些迹象表明了作者做出如此批判社会现实的情节人物的原因。

大仲马在书中处处隐藏对现实的讽刺,而代表正义的基督山伯爵则是对社会黑暗发出抗议的一种力量,他既表明了一种理想,又表明了金钱腐蚀人心的力量。依我之见,《基督山伯爵》不仅是对复仇意志与精神的描写,更对社会的黑暗予以了辛辣讽刺,深蕴着作者对于社会的憧憬与期望,渴盼着自己的祖国能够在共和体制之下营造出和平且安定的社会环境。

董霁宇老师点评:

晏子宸同学在文中通过联系大仲马的历史、政治观点,深入思考了《基督山伯爵》的创作意图。书中的最后一句话引发我们深思:人类的所有智慧都包含在这几个字里面——“等待”和“希望”。这是多么精炼而读到的见解和感悟啊!一个等待,我们的主人公花了14年去完成。从当年那个前程似锦、羽翼未丰的小伙子,经过了许多磨难,在神父的帮助下重新拥有了勇气,逐渐走向并成长为一个经历了岁月磨砺、机警狡猾的中年人。